ブログ 2023年09月の記事一覧

2023年 9月 10日 横浜国立大学経済学部は神!

みなさんおはようございます!こんにちは!横浜国立大学経済学部2年生の平井一碩です!

今日は僕の大学と学部について自分の考えている事、経験したことなどをお伝えしてみようと思います。志望校決めの一助になればと思いますので是非目を通していただければと思います。

実は横浜国立大学や、経済学部に所属している人が今後ブログで紹介してくれるみたいなんですよね。被っちゃいそう…まあそれはそれとして!

ココが凄い!横浜国立大学~やっていこうと思います。

横浜国立大学(以下横国と書きます)の凄いところ!

1.横浜に近い!

横浜校のブログを見ているであろう横浜近辺の人にとっては朗報!

横浜駅から最も近い国公立大学!通いやすい!バスで15分、一部バスは大学構内まで乗り入れるので、バス停から最短1分で講義棟なんてことも!おかげで、僕も東進ハイスクール横浜校が大学に近くて大学帰りに働くのに助かってます!

2.自然が多い!

常盤台キャンパスには自然がいっぱい!実は元ゴルフ場なだけあって、木も沢山生えてるし自然豊かで心が癒される!そして、自然を活かした研究もあって、キャンパス内でヤギが草食べてました。のどかですよね~

3.ちゃんと総合大学

理系は化学、工学、建築学、文系も経済学と経営学がそれぞれ学部もしくは学科で設けられています。文学社会学法学などの学問も、経済学部の法学系授業や、都市科学部都市社会共生学科の各授業に組み込まれているので、医学系以外は結局全部あると思います!

4.英語がレベル別授業

もしかしたら学部ごとに違うかもしれませんが、経済学部では、1年開始時にTOEFLを受験、点数別で英語のクラス分けをして授業を行うので、自分のレベルに合った授業を受けられるし、それによって適切に学力を伸ばせるのではないかと思います!

次!経済学部の良い所!

1.入試が人によっては大分ありがたい方式

横国の経済学部、経営学部は勿論共通テストは5教科7科目必要ですが、2次試験の試験科目がなんとビックリ、英語&数学、もしくは英語or数学という方式です!社会も国語も無い!ただ、経済学、経営学を学び、将来に活かすためには、海外とのコミュニケーションとしての英語力、経済学一般の理解のために学ぶ線形代数や微分積分などの大学数学が修得できる程度の数学力は必須です。英語苦手だから数学一本!数学苦手だから英語一本!で合格はできますが、大学での苦手科目の勉強は忘れないでね!

学部に関しては人それぞれ学びたい学問を選ぶだけではあると思うので、そこは自分で調べた方がいいんじゃないかと思いますしこの程度にしておきます。

色々と書いてる間に結構長くなってしまいましたね。これからも横国の人とか経済学部に通っている人が色々と紹介してくれると思うのでお楽しみに!

明日は寺園先生です!おたのしみに~

2023年 9月 9日 物理のおすすめ講座

こんにちは! 担任助手3年目の白石です。

最近は夜になると鈴虫の鳴き声が聞こえて秋の季節を感じています。

9月・10月は文化祭や修学旅行がある学校も多く、楽しい季節でもありますが、勉強もしっかり進めましょう!!

今回は物理のオススメ講座の紹介をしたいと思います。

物理のオススメ講座は 山口先生のスタンダード物理です!

キャッチコピーは「物理の目を鍛える」ということで、物理=公式暗記というイメージを払拭してくれます。

公式の本質の解説はもちろんのこと、、 物理を専門にしている人はどのような視点で物理の問題を見ているのか教えてくれます!!

授業の内容で扱う問題は早稲田大学や東京大学などもあったりしますが、山口先生の授業を受けると簡単に解けてしまいます!!

本当です!!

数学の知識をあまり使わずに授業を進めるので、物理に苦手意識を持っている人も山口先生の授業を受ければ物理が好きになると思います。

難関大学を目指している人でもそうでなくても物理を受験で使う方には是非お勧めです!!

明日は平井先生です。

2023年 9月 8日 今日のブログは2本立て!

こんにちは、寺園です。

いよいよ9月になりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

なんと今日の寺園のブログは豪華2本立てでお送りしたいと思います!

まずは、1年ぶり?くらいの寺園の通っている大学を紹介します!

ここが今寺園が通っている日本大学理工学部駿河台キャンパスです!

自分が在籍しているのは理工学部物理学科っていう高校の物理の教科書に記載されている公式を実験から導出する、簡単に言えば教科書の発展的なことを学んでいます。

高校の物理での「なぜ」「どうして」の9割は解決します。(内容が高度すぎる講義もあるとかないとか…)

そんな日本大学理工学部の魅力と言ったらなんといっても研究設備です!

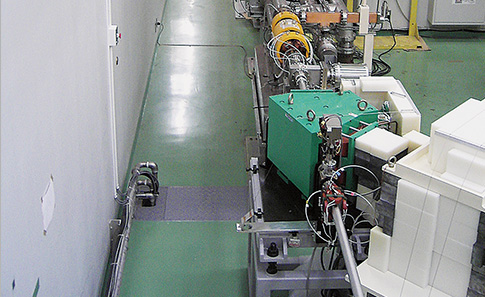

まず上の写真が何かといいますと船橋キャンパスにある電子線利用施設です。

物理実験B棟(電子線利用研究施設)では、電子を最大100MeV(光の速さの99.9987%)まで加速する電子線形加速器が稼働しています。加速された電子を使って、赤外から近赤外領域の自由電子レーザ(FEL)と軟X線領域のパラメトリックX線(PXR)を発生させています。これらの光は、医学、歯学、物性といった広い分野の研究者に利用されており、とくにPXRが実際に利用できる施設は、世界でここだけです。

下の写真は何かと言いますと滑走路ですね。なんと大学のキャンパス内に滑走路があるんです。

そんな日本大学いかがでしょうか。

そしてもう一つは11月にある全国統一高校生テストです!

共通テストまでの本番レベル模試が東進では残り2回となりました。受験生は併願校なども本格的に決める時期になると思います。(併願校の決め方は他の先生がブログに書いてくれます!お楽しみに~👀)

共通テスト前最後の大規模な模試になります。

9/11から申込が可能です!申込はお早めにお願いします!

Coming Soon

明日は白石拓駿先生です!お楽しみに~👀

2023年 9月 7日 私の大学紹介!

こんにちは!早稲田大学教育学部1年の片岡真綺です。

とうとう夏休みも終わり、9月に入ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

受験生はもちろん、定期テストを目前に控えている低学年の皆さんも、夏休みが終わったからと言って気を抜かず、しっかり勉強時間を確保していきましょう。

さて、本日は私が通っている大学・学部についてお話ししたいと思います。

私が通っている早稲田大学は現在約3万8000人の学生が在籍しており、教育学部は全学部で最も規模が大きく約4000人が所属しています。

教育学部には、教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社会科、理学科、数学科、複合文化学科の7学科があり、文系と理系にわたる様々な分野を専攻する学生が在籍していることが特徴です。

私はそのうちの国語国文学科に所属しています。

国語国文学科は名前の通り、国語や日本文学について勉強する学科です。 古事記や百人一首といった古典から現近代文学や漢文、漢字、書道、日本語そのものについて学ぶ文法の授業もあります。

私が今年の春学期で特に好きだった授業は、村上春樹作品について学ぶ授業です。

この授業では『ダンス・ダンス・ダンス』以降の作品の解釈について、フロイトの精神分析など心理学的な要素も交えながら学びました。

ちなみに村上春樹は早稲田大学第一文学部の卒業生で、早稲田キャンパス内には村上春樹ライブラリーと呼ばれるミュージアムが設置されています。

教員を目指している人はもちろん、国語や文学が好きという人にもぴったりの学科です。

私自身教員を目指しているわけではないのですが、大好きな国語や文学を学びたくてこの学部・学科を選びました。

皆さんも志望校や併願校を決める際には、大学のことだけでなく、その学部や学科でどのようなことを学べるかをよく調べて決めるようにしてください!

明日のブログは寺園先生です。お楽しみに!

2023年 9月 6日 国語の勉強について

みなさんこんにちは。

中央大学商学部の長崎です。

9月になりましたがまだまだ暑いですね。

いい加減涼しくなってほしいところですが……

夏休みも終わり、学校が再開するというのはいつになっても鬱々としますね。

受験生は特にここで勉強が緩んだり、ペースが崩れたりする人も多いので、気を抜かずに行きましょう。

さて、今回は『国語』という科目の勉強についてお話します。

国語の勉強、皆さんどれくらいしていますか?

正直にお話しすると、国語の勉強に時間を過剰に割くのはあまりおすすめできません。

英語、数学をたくさん勉強してください。そのうえで、国語に関しても必要な量勉強しましょう。何もやらないのは勿論ダメです。

なんで英語、数学を優先するべきかというと、国語なんて日本語の問題ですから、英語や数学とは下地が違う(と勝手に)思っているからです。

小中学校で英語や数学の勉強を疎かにしてしまうと結構取り戻すのが大変だとは思います。その点国語という科目に関しては、生きているだけで、この国で生活する以上はある程度の知識や用法は身に付きますよね。

勿論この生活で身に付く部分にも差があります。

ひとえにその差を生むのは読書だと僕は思います。高校一年生くらいでまだ受験まで時間のある人は、まず本をたくさん読んでください。極論ではありますが、国語の試験に出てくるような難しい言葉の意味や漢字の読み方なんてものは日頃の読書の中で身に着けて行けばいいんです。

なのでこと現代文においては、読書とある程度の問題演習で十分な人もいると思います。

ただ残念なことに日頃から読書の習慣が(もっと言えば小さい頃からが理想なのですが)ある高校生というのもだんだん減っているのが現状です。

そういう人はなにをすればいいのか。

まずは古文、漢文を完璧にしたほうがいいと思います。

共通テストであれば、古文、漢文の配点は合わせて100/200点です。国語の点数が伸びない、そう悩んでいる人は、古文、漢文を勉強してください。

すくなくとも現代文よりは簡単に点数を伸ばすことが可能だと思います。

古文であれば古文単語、文法、漢文であれば句形や語の意味などの基礎知識を抑えるだけで、点数が大きく変わる人もいるくらいです。

英語に置き換えればわかりやすいかもしれませんが、単語、文法、熟語などの基礎知識がなければ正確には読めませんよね?

古文は日本語で書いてあってもその意味は現代語と違うものが多いですし、漢文に関しても中国由来の文章です。これら未知の言語に対して、単語や文法といった基本の知識を抜かして点数を取ることはまずできないと思っていいと思います。

現代文に関しても、あまりにも語彙力が乏しい人は語彙帳をやることも考えてもいいかもしれませんが、これに関しては時間に余裕がある人向けですね。

現代文の勉強に関しても、選択式の問題だけを解く人、記述も含めた読解力が必要な人、という感じで二種類に分かれると思います。志望校の問題によってこれは変わります。

前者、選択式問題しか解かない(共通テスト以外で国語を使わない、選択式の問題を採用している私立大学専願)の人は、選択肢の切り方を身につけましょう。

これは模試の解説や問題集などで正しい考え方に触れ、自分の中で正しい選択肢を選べるようになるまで練習を積み重ねていくのが一番だと思います。

後者の場合は、授業や講義系の参考書で読解力そのものを強化する必要があると思います。

要点を抑えたり、筆者の考えを一から自分の言葉で説明したりという能力は場数だけではどうにもならない人もいるでしょう。

ここまでつらつらと書いていきましたが、国語の勉強にある程度の定石はあれど、最後に解き方を見つけ、体得するのは自分自身です。

どの方法が正解かどうかというのは皆さん一人一人にしかわからないと思います。

情報をたくさん収集し、そのうえで自分に最適な勉強法、問題の解き方を身につけましょう。

↓講座をやる場合はこのあたりがおすすめです↓

◇現代文

〇共通テスト~70%

・大学入学共通テスト対策 現代文

・現代文トレーニングor現代文基礎トレーニング

高2,3で共通テスト7割レベルに到達していないのなら入試対策:センター試験対策現代文(90%突破)を勧める。

現代文がどうにもならないレベルの人は林先生の生徒個人の解き方を尊重するやり方で苦しむ可能性が高いので無理に手を出さないこと。その場合は現代文トレーニングの方をお勧めする。

〇共通テスト70%〜(高1,2生)

・高2ハイレベル現代文トレーニング

・現代文記述・論述トレーニング

高2ハイレベル現代文トレーニングは国語力を総合的に養う講座。マーク式・記述式・国公立・私立etc.様々なパターンを練習する。

現代文記述・論述トレーニングは国語が得意な人向け。

〇現代文を得点源にしたい最難関大,難関大志望者

・東大対策国語(東大志望者)

・京大対策国語(京大志望者)

・一橋大対策国語(一橋大志望者)

・現代文記述・論述トレーニング(上記以外の大学志望者)

・ハイレベル私大現代文トレーニング(私大志望者)

◇古文

〇初学者、苦手な人向け

・基礎からの的中パワーアップ古文

・ハイパー古文

・古典文法強化ゼミ

・古文読解基礎強化ゼミ

苦手意識が強い人は基礎からの的中パワーアップ古文がおすすめ。

古典文法強化ゼミ、古文読解基礎強化ゼミは先生の合う合わないはあるので体験で確認することをお勧めする。最終的に目指すレベルが上で、先生が苦手でなければこちらがいいと思われる。

〇共通テストのみで古文を使う人

・古文スペシャル(基礎編)+古文スペシャル(標準編)PART1

・読解に強くなる古文ゼミ

〇上位国公立,上位私大志望者

・的中パワーアップ古文(標準編)

・基礎強化古文

・ハイパー古文(上位国公立大対策編)

〇古文を得点源にしたい最難関大,難関大志望者

・難関古文

・トップレベル私大古文

こんな感じでしょうか。僕の個人的な見解にはなるので詳しいことは自分の担任の人に聞いてみましょう。これは参考までに。

明日のブログは片岡先生です。お楽しみに!